この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

PC版Star Wars バトルフロント(Star Wars Battlefront)のオンラインマルチプレイで遊んだ感想。PS4版の評判・評価や、面白い点やつまらない点の軽いまとめと考察。SWBFはカジュアルさ故に少し飽きやすいが、翌日もなんとなく触ってみたくなるゲームだ。

目次

スターウォーズバトルフロントの評判・評価

PC版スターウォーズバトルフロントのメタスコアは72点、ユーザースコアは3.8点と、PCゲーマーからの評価・評判は悪い。しかしPS4版だとユーザースコアは5.3点となっており、まあまあといったところでしょうか。(※スコアは記事執筆時点のもの)

この評価の原因は、SWBFがカジュアルさを重視したのと、ゲームをあまりしないスターウォーズファンでも楽しめるように間口を広げたからだと思う。今回はその点についても語っていきたい。

主にマルチプレイヤーで遊んだ感想を語っていきます。一人で、あるいは友達と協力してプレイできる「ミッション」については1ミリも語ってません。自分はPC版でプレイしました。

スターウォーズバトルフロントの概要

『Star Wars バトルフロント』(Star Wars Battlefront。以下、SWBF)は、バトルフィールドシリーズを作り続けているEA Digital Illusions CE(DICE)によって開発され、エレクトロニック・アーツ(EA)から発売された、『スターウォーズ バトルフロント』シリーズの三作目。スターウォーズの世界で、兵士として、またはヒーロー/ヴィランとして戦えるのが大きな特徴。

グラフィックには現実世界の写真を元にテクスチャを生成する技術「フォトグラメトリー」が使われており、描写がとても綺麗。

悪い点

奥深さがない

SWBFは、ゲームを本腰でやらない層にも受け入れられるように、全体的に簡単なゲームシステムになっています。銃を細かくカスタマイズする奥深さや、『エボルブ』(Evolve)のようなクラス制から生まれる戦略性といったものがない。

SWBFがあちらこちらで悪く言われがちなのはこのせい。要するに、「ゲームをあまりやらない層を重視したために、コアゲーマーがないがしろにされてしまっている」ということ。

赤いレーダーが邪魔

オープンベータテストの時は気にならなかったんですけど、画面左下に表示されるマップには赤いレーダーが付いている。赤いレーダーは敵のいる位置を知らせてくれる大変便利なものではありますが、これが一番いらない。このレーダーのせいで、緊張感が半減されてしまっている。「どこから敵が出現するか分からない」というドキドキが、ほとんど無くなってしまっているのです。

しかし「ヒーローVS.ヴィラン」や「ヒーロー・ハント」では、レーダーがうまく機能しているのも事実。レーダーがないと、ヒーローは逃げ続けることが可能になってしまうからです。

レーダーの解決方法は実は非常に簡単で、『コール オブ デューティ』シリーズ(例えばCoD:BO3)にあるハードコアモードをそっくりそのままパクってしまえばいいのです。というか早急にパクってくれ。ハードコアモードというのは、マップ等のUIが表示されなくなるモードのことです。

ただそのままハードコアモードを追加すると、ゲームモードが細かく分かれて、マッチングが全体的にしづらくなってしまうかもしれない。「SWBFはカジュアルのままでいい」と言う人はもちろん居るとは思うけど、やっぱり赤いレーダーは卑怯なんだよなあ。

裏取りがしにくくなったマップがあった

マップによっては裏取りがしにくい。裏取りとは、敵陣の背後に回って敵を一網打尽にする、ある意味ひきょうとも言える戦法のことです。オープンベータテストの時点では行けた道が、ふさがれていたマップがあった。これが非常に残念だった。

帝国軍と反乱軍の戦力バランスを考慮してのことでしょうけど、別の形でバランスを調整することはできなかったのかなぁ。しかし、敵側が油断していると意外なルートが空くこともあるので、必ずしも裏取りができないというわけではない。

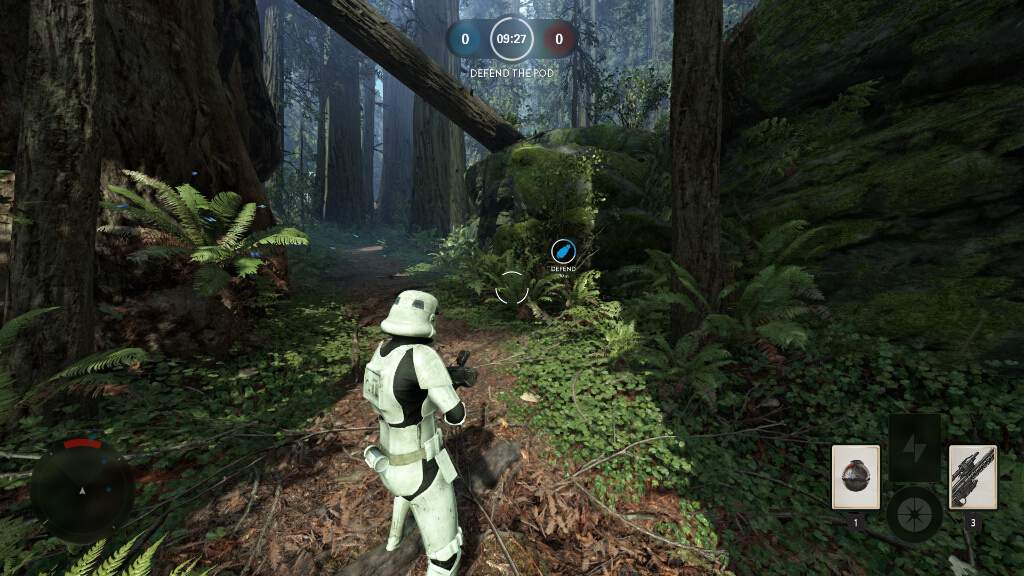

また、ゲームモードの一つである「スプレマシー」でプレイできる森マップでは、裏取りがしやすい。ちなみにスプレマシーは、コントロールポイントを多く長く制圧したチームが勝ちというルール。

本当に裏取りしやすい方が良いのかという議論もあるでしょう。裏取りができる方が逆転劇がふえて、白熱する戦いが多くなるはず。だからこそ、裏取りはしやすい方がいい。もちろん、何事にもバランスは必要だと思う。

少し飽きやすい

前に言った通り、SWBFはカジュアルに作られているので少しだけ飽きやすい。ただこれは、「少しの時間で高い効能が得られる」と言い換えることができる。なんといっても、グラフィック・音楽・戦争感が圧倒的だからです。

最大40人で戦える「スプレマシー」と「ウォーカー・アサルト」の、「大戦争に参加してる感」はやっぱりすごい。スターウォーズの音楽も、戦闘を盛り上げてくれる。そして綺麗すぎるグラフィック。

言うなればSWBFは、外見や雰囲気が最高な女性なのです。美しいバラにはトゲがある。美人は三日で飽きる。美人は性格が悪いって言うじゃないですか。

しかし飽きた後も、なんとなくまたプレイしてしまっている自分がいる。「あのアップグレード(スターカード)をアンロックしたら、次はどんな戦い方で戦おうかな…?」と想像してしまっている。

2億1535万8979人死ぬとサービスが終了する『The Flock』という、30分ですぐ飽きるゲームがある。SWBFなら満足できるけど、The Flockの場合はむしゃくしゃしてしまう。SWBFの「飽きる」と、The Flockの「飽きる」では全く意味合いが違うのです。

どちらとも言えない点

芋砂がしづらい

ほとんどの武器は光線銃なので、撃つと弾道が光って見える。よって、自分の居場所が敵に悟られてしまう。この仕様は、芋砂やキャンパーを大量発生させないという点においては、非常に有効に働きます。

またSWBFでは、スナイパーライフル的な装備(サイクラー・ライフルやパルスキャノン)は連続して使えない。一度使うと一定時間待たないと再び使えるようにはならない。クールタイムがあるんです。

しかし…自分は芋砂プレイが好きなんですよ。疲れたらキャンパーとして活躍したいじゃないですか。SWBFもCoD:BO3みたいに積極的に死にに行く方が有意義なんですけど、個人的にはちょっと残念でした。

一人称視点か三人称視点か選べる

プレイ中は一人称視点と三人称視点を即座に切り替えられる。好みの見方でプレイできるのは良い。ただ、「平等にプレイしていない感」があって、もやもやする。

一人称視点だと遠くにいる標的を狙いやすい。三人称視点だと視野が広い。どちらも得手不得手がある。結局のところ視野の広い三人称視点の方が有利だとは思うんですけど、やっぱりどれが有利かは時・場所・人によるんでしょうね。自分はいつも三人称視点で遊んでますけど。

良い点

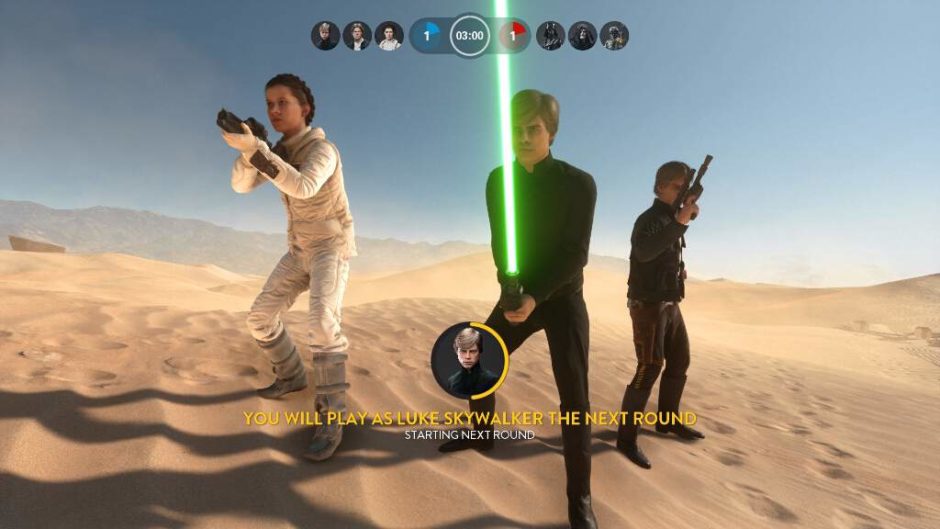

「ヒーロー・ハント」と「ヒーローVS.ヴィラン」はスターウォーズでしか遊べない

ヒーローやヴィラン(悪役)として戦うのは夢がある。ヒーローになって雑魚兵をバッサバッサとやっつけていくと、脳みそから「麻薬物質的な何か」があふれ出てくる。雑魚兵としてヒーローに立ち向かっても、ライトセーバーで光線を跳ね返されて死んじゃうけど、それはそれですごく楽しいんですよ。「スターウォーズやべえなぁ」って思うわけ。

「ヒーローVS.ヴィラン」という、「ヒーロー3体」対「ヴィラン3体」で戦えるゲームモードがある。ヒーロー/ヴィラン以外のプレイヤーは一般兵として戦う。ヒーローとヴィランのぶつかり合い。オープンベータテストの時から待ち望んでいたものが、まさか製品版で採用されるなんて思ってもみなかった。(以下、ヴィランもヒーローとして扱う)

一試合があっけなく終わってしまうこともある。でもヒーローになって戦うと、子供の頃からの夢が叶ったかのような高揚感を感じられる。スターウォーズの映画なんて一つも観たことないけど。映画を観たことない自分でもこんな調子なので、実際にプレイしているスターウォーズファンはどんな感覚でヒーローを操作してるんだろう。

個人的には「ヒーロー・ハント」というゲームモードが好きです。参加しているプレイヤーの中からヒーローとして戦える人が一人だけランダムに選ばれて、ヒーロー以外のプレイヤーはヒーローを殺すためだけに戦う。ヒーローが死んだら、ヒーローは別の人に交代。制限時間内までにヒーローとして何人倒せるかを競う、というのがヒーロー・ハントのルールです。

キルを稼ぐコツは、焦って点を取りにいかないことです。なるべくせまい通路で戦おう。ひろい場所で戦うと格好の的となって、集中砲火をくらう。

シーズンパス無しの状態だと、ヒーローは

- レイア姫

- ルーク・スカイウォーカー

- ハン・ソロ

の三人が使える。

ヴィランとして使えるのは

- ダース・ベイダー

- パルパティーン皇帝

- ボバ・フェット

の三人。

ヒーローによって使える技が違うのが良い。各ヒーローにはそれぞれ個性がある。ダース・ベイダーとルーク・スカイウォーカーの技は被ってるけど。近距離と中距離を攻撃できる技を持つダース・ベイダーとルークが圧倒的に使いやすく、キルを稼げるという印象。

もちろん、ヒーローは全員よく知らない。ヨーダは参戦するのかな。ちっちゃいから攻撃はきっと当たりにくいんだろうなぁ。

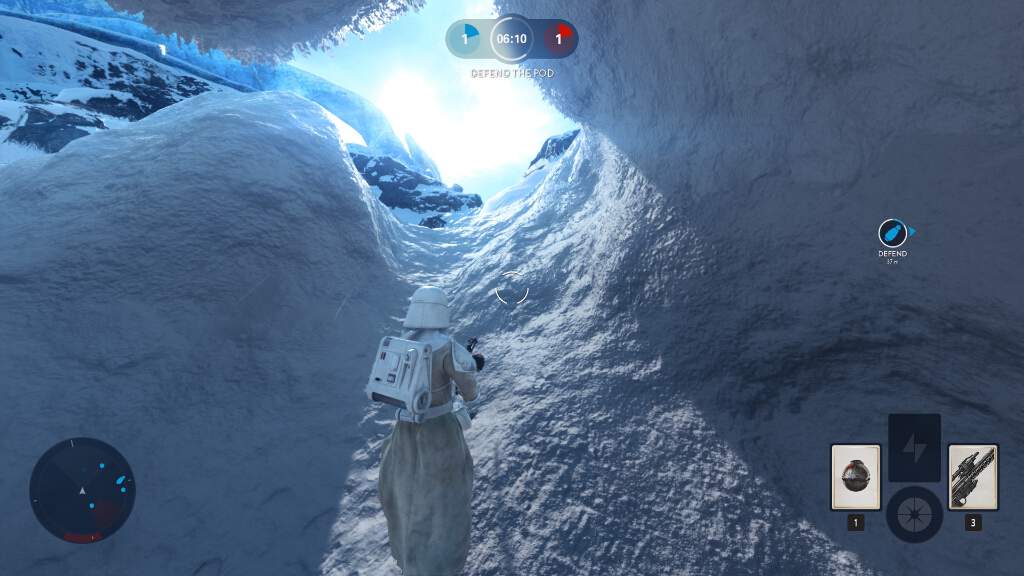

没頭度たかまる「ドロップ・ゾーン」と「ドロイド・ラン」

「ドロップ・ゾーン」は、フィールド上に落ちてくる脱出ポッドを確保し、多くの脱出ポッドを防衛できたチームが勝ち、というゲームモードです。これ、血が煮えたぎるほど白熱します。

脱出ポッドに向かって走る。連射力の高い光線銃で、つぎつぎに敵を倒していく。脱出ポッドにむらがる敵兵に向けて、グレネードを放る。死をいとわず走り抜けるのはすがすがしい。両軍ともにあまりにも白熱しすぎて、引き分けになることもあった。

同様に、「ドロイド・ラン」というゲームモードも同じぐらい白熱する。ドロイド・ランは、フィールド上にある動く3つの目標を確保したチームが勝ち、というゲームモードです。Aに行くかBを守るか、それともCを奪いに行くか。そういうもどかしさがあっていい。なかなか勝負は決まらないけど熱中する。

雰囲気と音楽が完璧

細い木が倒れたりするなど、破壊表現は圧巻。音楽はもちろん、スターウォーズの曲だ! ファンじゃない自分でも、戦闘中に聞いたら興奮する。あらゆるメディアのおかげで、スターウォーズの音楽が脳に刻みつけられたからだと思う。

地形が細かい

ゲーム技術が進化したおかげか、地形が複雑になった。中を通れる腐った木、ドブのようにへこんだ道など、地形はかなり細かい。大きな木の根っこに隠れたりすることも可能。ただ隠れられたとしても、レーダーでバレるけど。

複雑になっている地形を、ジャンプパックで一気にショートカットできたりもする。ジャンプパックは緊急回避手段として重宝するし、なにより最高にぶっとぶ。

ランダムかつギャンブルなパワーアップ

「また固定砲台かよ!」と心の中で叫んでしまうこともありますが、フィールド上に散らばっているパワーアップを取りに行こうとダッシュしている時は、実はワクワクしている。状況にあったパワーアップを獲得できた時は、それを速攻で使い、敵を殲滅する。

敵を見つけたら自動的に撃ってくれる対歩兵タレットや、ダメージ範囲の広いグレネード(サーマル・インプローダー)、浮遊しながら攻撃するプローブ・ドロイドなどがある。どんなパワーアップが出てくるか分からないところが、ガチャを引くような興奮があっていい。「俺のパワーアップとるんじゃねえよ!」と味方に言いたくなることもあるけど、それはまた別の話。

プレイヤーは試合を繰り返してお金をためて、武器やスターカード(グレネードやジャンプパック等の装備)をアンロックしていきます。スターカードを最大三枚えらび、戦うことになる。その組み合わせは自分で考える。

SWBFでは武器はカスタマイズできないし、パワーアップはランダムで決まるし、スターカードはアンロック方式だけど、どれもシンプルで理解しやすい。ゲーマーじゃない人をターゲットにしているのがよく分かる。

共闘感という、ゆるい繋がり

反乱軍のみんなで巨大なAT-ATを攻撃すると、赤の他人同士とかすかに繋がれたような気がして、悪くない。意外や意外、これがけっこう心くすぐられる。はげしく戦いながら、たくさんの味方の存在を感じられるゲームは、ほとんどないんじゃないかな。

飛行機の操作が簡単

バトルフィールドシリーズの飛行機やヘリコプターは非常に操作がしづらく、個人的にはまったく使いませんでした。しかしSWBFの場合は、飛行機があつかいやすい。敵戦闘機をロックオンしてミサイルをうつ。機体を上下逆さまにして飛びつづける。そういうことが簡単に行える。

だから、飛行機のパワーアップを見つけると、気がねなくパワーアップをゲットしています。操作のハードルが下がったのは嬉しい。もちろん、地上にぶつかって大破してしまうことも多々ありますけど、その時は「ガハハ」と笑ってます。

まとめ

コアゲーマーではないスターウォーズファンにも満足してもらえるように作られているせいか、全体的に大味になっている。なので、少し飽きやすい。しかし、スターウォーズの戦争感を見事に表現できている(と思う)。すぐ飽きるというより、「短期間で満足できてしまう」と言った方がいいかもしれない。

適当に撃っていれば弾が当たるというカジュアルさもあり、シューター初心者でもすぐに慣れるはず。こういう敷居の低さもまた魅力の一つ。

何と言ってもヒーローとして戦える。ここに夢がある。「ヒーロー・ハント」や「ヒーローVS.ヴィラン」はスターウォーズの世界観でしかできない遊びだし、「ウォーカー・アサルト」や「スプレマシー」で気軽に大戦に興じられるのはいい。「カジュアルさ」には奥深さがないというデメリットがあるものの、めんどくさいことを考えずに気楽に遊べるというメリットもある。

自分は一日で満足してしまったけど、次の日もなんとなく手を伸ばしてプレイしちゃってました。スターウォーズの海に気楽にダイブした後は、最低でも1本のカツオが、運が良ければマグロ1匹を引き揚げられるような、そんな作品です。